[摘 要] 产业兴旺、生活富裕与治理有序共同构成了乡村振兴的基础。基于豫北的田野调查发现,乡村旅游开发提高了农民的非农就业机会与家庭收入,但也造成了村庄开发的混乱局面,建立在土地之上单一利益主体间的互动转变为多方利益主体的博弈。在新的关系互动模式下,村庄内形成了土地利益分化的差序格局,集体土地分配规则的公共性与权威弱化,基于土地调整、分配的层级治理秩序受到冲击,导致了村级治理的困境。要实现不同利益主体博弈的平衡,必须重新构建发展型村庄的治理体系,即由村一级负责对接村庄发展性任务,承担村庄的土地经营与产业发展,同时落实相应基础设施建设和资源分配,保证村庄内部发展的整体性公平;而组一级负责对接村庄常规性事务,负责对农民的组织和动员,同时参与村庄经济发展的监督与收益分配,保证村庄事务推进的公开透明性,以此通过权力、责任和利益的协调,重构村组之间的利益连带关系,形成村组之间相互嵌入的新层级治理体系与基层治理效力。

[关键词] 乡村振兴;乡村旅游开发;土地秩序;村级治理;分级治理;基层治理效力

[中图分类号] F327;F592.7;D422.6 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2024)03-0026-12

一、问题的提出

2017年中央提出乡村振兴战略,产业兴旺是乡村振兴的根本。乡村旅游业的发展通过发掘乡村旅游资源并完成其经济价值的转化而得以实现。然而在行政资源与经济资源缺乏的乡村,乡村旅游资源开发及相关设施建设往往需要依靠村庄外部力量支持。近年来各地政府通过调整土地规划及招商引资的方式支持乡村旅游开发,以政策引导和资本开发主导的乡村旅游资源开发成为农村发展转型的重要路径。但乡村旅游开发中的内部资源转化与外部资源引入对于农村社会发展格局产生了怎样的影响,仍需要进一步探讨。

乡村旅游开发通过运用一定的资金和技术,对乡村旅游资源、公共投资、技术与人力资源、基础服务设施等旅游产业要素及相关社会经济资源进行优化配置,实现了旅游资源的经济价值[1]。乡村旅游在农村产业转型与城乡一体化发展中发挥着重要作用,但乡村土地的旅游化流转对乡村利益分配、土地利用结构、生态环境等村庄秩序产生了重要影响[2]。本文所探讨的主要是乡村旅游开发过程中大量主体介入并参与乡村土地旅游化开发带来的问题。关于乡村旅游开发对于农村发展的影响主要可以分为两个层面:

一是乡村旅游开发对农民的影响。部分学者着重讨论了乡村旅游开发对农民生计转型的影响。失地农民的家庭生计由以务农或务工为主的单一生计方式转向兼业或非农形态,村内农民生计模式出现显著分化[3];部分农民从传统农业生计方式向新型旅游经营主导的生计转型,实现了金融、物质与社会资本的提升[4]。学者普遍认为乡村旅游开发促进了农村劳动力就业,增加了农民收入[5];但也有学者指出,农民参与的缺失以及利益主体互动秩序的失衡也使得农民土地权益、环境权益等诸多方面的权益受到侵害[6]。

二是乡村旅游开发对农村的影响。首先,在村庄的社会经济发展进程及其社会地位上,乡村旅游开发打破了乡村“中心-边缘”的固化结构,实现乡村地区的“去边缘化”[7],同时也推进了中西部地区的城镇化进程[8];其次,在村庄市场化与现代化建设上,乡村旅游开发中专业的教育、培训强化了农民的市场参与,确立了市场营销理念,提高了现代化服务水平[9];再次,在村庄内部的利益分配与秩序建设上,部分地区农村的“轮流制”开发模式解决了村民参与旅游开发利益分配的不均衡问题,控制了外来投资,避免了无序竞争引起的经济利益过密化,实现了较为和谐的乡村旅游开发秩序[10]。同时,乡村旅游开发通过旅游产业集聚、乡村土地利用规划与小城镇建设相结合的方式[11],解决了空心化村庄的发展问题,改善了农村发展环境[12]。然而,也有学者指出了乡村旅游开发对农村的消极影响。乡村旅游存在着开发过度、消费过度以及管理过度的问题[13]。尤其是旅游开发中的违法用地现象频繁发生,极大地损害了农村土地资源[14],还使得区域生态系统发生变化,导致了农村的生态风险[15]。

既有研究探讨了乡村旅游开发对农民基本生存及农村社会经济发展的多重影响,但忽视了乡村旅游开发对村庄治理秩序的影响。产业发展与农民生活改善以及乡村治理秩序必须实现整合。当前,乡村旅游开发牵涉到地方政府、开发商、集体和农民等多方利益主体,各方都有自己的利益诉求和主张,乡村旅游开发实际上是开发商、当地政府和农民追求各自利益最大化的博弈过程[16];乡村旅游开发需要保证政府向保障公平“归位”,开发商向长期共赢“移位”,农民向发展主体“正位”[17],才能构建政府、开发企业和农民之间的平衡关系;才能重塑村庄秩序格局,推动乡村社会治理的现代化转型[18]。实际上,不同主体间的利益矛盾出现极为频繁,农民往往与开发商形成冲突而导致群体性事件发生,由此造成村庄的治理困境[19];而政府主导的乡村旅游开发短期内增加了平均意义上的农民收入,但这种利益分配秩序难以持续[20]。村级治理不能忽视农民的利益及其主体地位,而农民的基本利益保障与农村经济发展紧密相关,因此在村级治理过程中推动产业经济发展更加重要。在旅游产业发展过程中,村庄土地的旅游化开发,形成了农民、集体、市场及政府之间的密切互动,土地管理配置与不同主体的互动关系形成了土地的实践秩序,这种土地实践秩序构成了村庄经济发展的基础,也形塑了村级治理秩序的前提。基于此,本研究试图探讨乡村旅游开发对农村土地实践秩序的影响,并比较旅游开发前后村级治理的变化,进而理解乡村旅游开发对基层治理效力的影响。

本研究的经验材料来源于笔者在豫北农村进行的驻村调研。通过参与观察以及非结构式访谈了解了当地农民的家庭生计、产业发展、村庄治理等多方面的内容。Y村隶属于河南省J市,位于J市西北部,距离市区40公里。省道穿村而过,交通较为便利。全村国土面积11平方公里,耕地面积1620亩,退耕还林280亩,林地面积3000亩;下辖10个村民小组,361户,共1476口人,该村主要收入来源是旅游服务业、林果及蔬菜育种。

二、Y村的旅游开发实践

Y村地理位置临近W景区,处于景区两个入口之间。20世纪80年代,W景区在Y村设立管理站,90年代景区开始进行简单开发,2000年以后,景区实行转企改制,观光及基础服务设施大力投入建设,观光旅游人数迅速增长,2015年景区观光旅游发展形成高峰,从2015年至今,景区继续扩张,Y村部分区域逐渐被纳入景区开发范围,并成为重点打造的景区。

在W景区观光旅游发展与持续开发的影响下,Y村的经济与社会发展发生了明显转型,具体可以分为三个阶段:第一阶段,从20世纪80年代到2010年,这一阶段W景区开始初期开发,Y村与W景区开发主要涉及的内容是景区占地问题,Y村整体上对W景区以及观光旅游的依托性不强,村庄仍以传统农业种植与副业经济发展为主。第二阶段,从2010年到2015年,这一阶段W景区进入中期开发,Y村开始与W景区产生密切互动,村内区位较好的小组,即临近甚至划入景区范围的小组,其土地迅速得到开发,且在景区的劳务需求下,这些小组农民的非农就业最先发展起来,一部分年轻人到景区及附近务工,一部分农民则开始发展农家乐,相对于务工和旅游经济,农业生产的产出效应开始呈现出劣势。第三阶段,从2015年至今,这一阶段W景区转入中后期开发,Y村成为景区一线的重点打造对象。在景区打造过程中,景点、道路、酒店、停车场等配套设施建设占用了村中大量宅基地和耕地,部分小组实行了整体搬迁安置,在这一过程中,景区劳务用工与农家乐经济大规模发展起来,村庄逐渐转向发展旅游服务业,并对景区运营和客源量产生高度依赖。通常每年3月到11月属于景区运营时间,其中6月游客量最少,7月到10月属于接待旺季,正常游客接待量达100万,Y村平均一天接待4000到5000人,最高日接待量可达1万人;而每年11月到次年3月,由于山区大雪,高速封路,客源不达,景区封路不开放,Y村游客经济随之陷入低迷。

目前,Y村分为三个发展片区:一是持续开发过程中形成的街面片区,主要在第一小组和第二小组的范围内,该片区位于景区山门前,主要是沿省道密集分布的各类经营门店,开发时间较早,部分提供餐饮住宿,但多集中于土特产的规模化售卖,门店经营人员大部分是外来老板,少部分是本村或本地人。二是在中期开发划入W景区内的农家乐片区,大部分在第一小组所在范围,片区内农民以自家房子为基础,较早开始经营农家乐生意。三是Y村景点开发后形成的搬迁安置新区,该片区现有70多户住户,其中60多户是从景点建设区搬迁出来的3组、4组和6组的农民,安置小区内现有40户左右的农户从事农家乐生意。最初村庄依靠W景区的观光客源发展农家乐,在Y村新景点打造完成后,该村吸引了部分人流和客源,刺激了消费经济增长。但是,景区客源的不稳定仍给农家乐餐饮接待以及向景区的劳务派工带来极大不确定性。

从总体发展趋势来看,Y村的区域开发与乡村旅游发展具有明显的造点特征。在建设景点及配套设施内容上,比如学习基地、安置小区、门面房等,政府给予了大量政策、资源以及资金支持。位于Y村内的景点打造及其运营通过客源引流,刺激了村内餐饮、住宿等消费经济的增长,村庄发展逐渐转向了依托旅游的商业服务业。经济发展转型对村庄社会造成了深远影响。对于农民而言,随着越来越多的农户转型进入农家乐经营或从事买卖经济,餐宿行业的高额利润逐渐转变为平均利润,农民的经营收入本质上仍是家庭劳动力的投入收益,但餐宿经济对景区及客源形成的高度依赖与旅游市场的波动,又给农户经营本身带来了风险;对于村庄而言,在旅游开发与村庄建设发展过程中,村庄利益密集度越来越高、人口流动性愈益增强,村庄社会互动关系的复杂性愈发加深,村庄治理也迎来了新的挑战。

三、旅游开发背景下的村庄土地秩序变迁

土地秩序是指在村庄生产生活实践过程中形成的土地配置格局与关系模式[21]。乡村旅游发展本质上是通过对农村土地资源进行开发,提升其附加值,从而刺激具有高效益的商品与服务消费经济增长,这一发展路径离不开政府支持、资本投资和市场扩张,但这一发展模式也改变了乡村原有的生产方式和人地关系,形成了土地承包、流转和征用等多种形态的土地实践[22]。乡村旅游开发为村庄提供了更多的非农就业机会,带来了农村经济创收,但也造成了村庄内部开发格局的差异,随之而来村庄利益和社会交往更加密集,相关主体围绕着土地而形成密切互动,重塑了村庄土地秩序。

(一)地利分化:旅游开发形成了土地的利益差序格局

农村实施家庭承包责任制后,土地的承包权归于农户,而土地所有权继续归于集体;集体通过土地调整不断实践和强化土地的集体所有制,同时确保了集体成员的基本生存权和村庄的公平分配秩序。

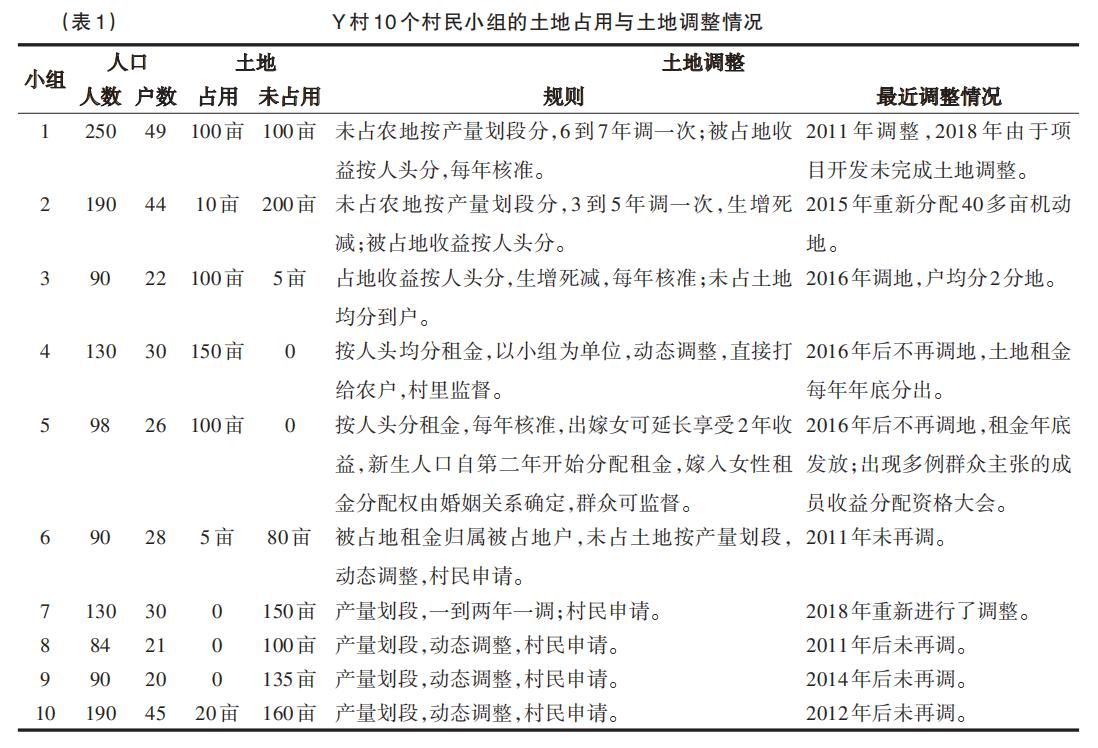

Y村共有1620亩耕地,其中1400多亩耕地分到小组一级,详细情况如表1所示。在土地大规模流转、征收之前,各个小组掌握本组农地调整的主动权和自主权。农地分配以人均口粮为基准,实施动态管理,调地时间间隔一般3~5年,各小组视组内情况灵活而定。在人口增减与口粮分配出现明显不平衡的情况下,一般由添加人口的农户向小组长提出调地主张,小组长逐一核实情况并记录,随后召开小组大会,公开需调地农户的人口和土地情况,并在大会上讨论具体调地方案;组长和两名群众代表统一计算小组的人口和口粮分配量,丈量组内全部耕地、划段计算耕地产量并进行编号,最后将每一段编号打乱,由每户派一名代表抓阄选段,直至抓够家庭所有人口口粮总和。由于土地调整的工作量巨大,而农民调地诉求分散,小组往往要综合考虑工作成本和农民诉求,须待调地诉求集中到一定程度再统一进行调整,以此来确立各自的调整周期。

景区开发使得大量土地划入景区范围,土地的区位特征使得土地的开发和管理秩序发生明显变化。越是靠近景点与交通要道等具有区位优势的区域,受旅游经济的影响越大,土地越容易被征收或流转,农民越是倾向于转向非农就业并留在村庄。同时,农民对于土地调整以及土地租金收益分配诉求也会越强烈,小组调地仍在根据需要进行。而区位条件较差的区域,土地往往难以流转,农民通常以务农为主,且在较低的农业收入下,农民往往选择外出或在景区务工,土地由老人耕种,或直接抛荒,小组内土地长期没有进行调整。

景区自开发以来在Y村占地近600亩 ,主要涉及7个小组,其中,2个小组土地全部被占用,5个小组土地被部分占用。Y村土地开发呈现出一定的复杂性:第一,被占用土地的所属主体、被占时间、面积、赔偿标准不一。按照Y村传统,组内小路归属于小组所有,池塘及村中大路归属于行政村所有,流转或征收区域内池塘、大路的补偿归于村集体所有,而流转或征收组内小路的补偿属于村民小组所有。而从景区开发初期至今,土地占用持续发生,每亩土地每年流转租金从1500元到8000元不等。第二,土地被占用性质有差异,主要包含征收和流转两种情形。全村被景区征收土地有120亩,其中耕地占70%,而流转土地达600亩,被征收土地通常一次性获赔土地征收款,流转土地租金则不固定,最低标准为每年每亩支付1000斤小麦市价。第三,涉及占用者多。比如第一小组被占用的100多亩土地中,涉及景区、事业单位、企业、私人老板、村集体等7个占地主体。此外,还有3个小组土地没有被占用,主要种植玉米、小麦或是完全抛荒。在旅游经济发展与区位条件的复合作用下,村庄形成了土地开发的差异格局与土地收益分化,土地作为无差异的生产资料,其使用价值弱化,交换价值越来越突出。

(二)规则失效:社区开发造成土地的分配规则模糊

农村宅基地是农民拥有的基本保障性权益,宅基地审批管理不仅维护了集体成员权益,同时确立了共识性分配规则、程序和秩序。

Y村的宅基地管理审批权在村一级手中,按照规定,村中凡年满18周岁的男性,都可以申请获得一块宅基地,且新审批宅基地地块通常在本小组之内。具体申请审批方案是:一般两个儿子的家庭只能拥有两块宅基地,而一个儿子的家庭只能有一块宅基地,老人与最后结婚的儿子共用一块宅基地,不单独拥有宅基地;同时,宅基地允许继承,对于没有儿子的农户,如果女儿留在村中,女儿可以继承父亲的宅基地。在宅基地获批后,农户必须按照规定,在获批后2年内进行建设,否则,村里有权收回。

在景点开发搬迁和安置小区建设之后,未发生搬迁安置的农户,宅基地基本遵循既有规定进行管理和分配,对于搬迁安置的农户,安置小区形成了新的宅基地管理和分配秩序。村里首先对搬迁户进行统计以确定各户搬迁至安置小区的宅基地分配面积,同时对搬迁户老宅及地面建筑进行丈量和计算以确定对各户的赔偿金额。一般砖房按900元/平方米的标准补偿,土房按300元/平方米的标准补偿,宅基地的地面与耕地流转补偿最低标准一样,即每亩1000斤小麦的市场价格。搬迁户通过置换在安置小区获得一块宅基地,并购买户型和面积,每层购买费用12万,实际操作上即是用老宅房屋补偿款与安置小区购买住房面积费用抵账,并按照中间差额多退少添完成交付。安置小区现有住户70户,其中68户属于3组、4组和6组的搬迁户,每户均分5分地,但实际住房占地3分,每户门前道路、屋后绿化等公摊面积占2分,住房最终占地20亩左右,其余主要是道路、绿化和基础设施建设。村里要求安置小区住房可盖一层和多层,但不可超过3层,村民选定户型和面积后,村里统一施工建设好毛坯房,最后由农户自行装修,但村里要求所有房屋外部装修风格须保持一致。除此之外,村里统一建设维护道路、路灯、绿化、天然气、供暖、供电等基础设施,按照物业管理方式提供服务并进行收费,不同于村庄其他小组,安置小区的规划、建设、管理等直接由村里负责,现代化社区建设使得部分农户实现了就地“上楼”。

安置小区的宅基地分配和管理形成了诸多混乱:一是在宅基地面积置换的实践上。按照老宅基地的面积测算,安置小区分配给农民的宅基地面积普遍减半,但包括住房、绿化和道路的占地面积名义上都属于置换后分配给农户的宅基地面积,部分农户对于村庄统一建设划入公摊的做法并不认账,普遍出现占道使用、经营并将绿化地改为自家菜园子的情形,造成了私人对村庄公共品的侵占。二是在宅基地分配与动态管理上。安置小区搬迁户宅基地分配,实际上是以搬迁发生时统计的农户为基准进行的分配,忽视了家庭再生产过程中不断增加的住房和宅基地申请需求。在安置小区建设用地存量有限的条件下,村庄将无法回应农民因家庭再生产而产生的宅基地申请诉求,安置小区宅基地分配实际上演变为一次性分配,对于儿子多的农民家庭,必然面临着住房上的问题和矛盾。三是在安置小区宅基地的成员分配范围上。安置小区预留有一定的建设用地面积,原则上可以作为预留资源满足搬迁户的新增宅基地申请需求,然而实际上,非搬迁户小组村民也可通过申请和购买的方式获准进入安置小区,同时,村集体以户口及审批宅基地作为交换引入外来老板和商业资本,外来老板由此在安置小区获得宅基地使用权。

旅游开发之前的所有农户以及未实行搬迁安置的绝大多数农户基本遵照村庄传统宅基地管理规定参与申请和分配,但在旅游开发之后,安置小区建设逐渐打破了传统的分配规则和共识,宅基地申请成员范围、宅基地地块位置以及宅基地动态管理等方面都发生了显著变化,传统分配规则与新分配方案形成了明显冲突。安置小区的开发和建设不仅造成了村庄内部资源的分配失衡,同时极大地冲击了村庄原有土地分配规则。

(三)旅游开发前后村庄的土地管理秩序转变

旅游开发之前,土地实践中的关系互动主要在村庄内部,土地调整与分配实践不仅具有经济发展的意涵,还包含着村庄政治的逻辑。不同主体在土地实践中达成自身的利益诉求,同时也在实践中形成了乡村的治理秩序。

首先,土地的调整分配实践实现了农民广泛的动员与参与。土地承载着农民的价值追求和生存伦理,农民参与土地秩序的实践,在村庄内部形成持续、稳定的互动,进一步强化了农民与土地的关系。土地分配与调整主张由农户提出,调整方案由全体组员商议通过后确定,每一个集体成员都可以分得口粮地;同时小组保留有一定的机动地。机动地用于分配给添丁农户,也可以小组名义经营或承包给其他农户经营以获取组集体经济收入,用于小组内建设,比如道路、水渠、机井等。这一土地实践过程不仅保障了所有成员的权益,还维护了集体发展的基础。

其次,土地的层级管理实践创造了村、组之间的弹性互动空间。在农地调整分配上,村一级不干涉,小组有完全的自主权,而小组也通过农地调整确立了小组治理的基本秩序。Y村各小组以土地产量与口粮为基础、按产量划段而形成的土地调整分配方案,形塑了公平的分配秩序,强化了农民对小组的认同感。在这个过程中,土地的分配规则得到确认和强化,小组长的治理威信得以建立,农民的政治参与和社会参与增加,组内土地、人力等资源实现了有效整合,小组治理能力得以提升。而在宅基地分配管理问题上,村一级具有绝对主导权。农户的申请诉求经由小组长上报到村,村一级负责审批,宅基地的范围和地块划定,由村一级统筹考虑村庄规划和小组存量及条件而定。村、组两级通过对不同土地资源的重新分配,确保了土地的集体产权性质,保障了集体发展和集体成员权利,同时,还实现了农民广泛的政治参与以及村组之间的有序互动,形成了有效的层级治理模式。

土地调整以农民的主动主张为起点,调整了土地的承包经营权,以人均口粮及产量为基础的无差别分配方案,保证了公平,成为农民农业生产收益的起点,同时由于这一调整分配方案程序多、工作量大,土地调整实施周期不仅需要考虑人口增减下的土地分配平衡问题,还需要考虑村庄调地工作的时间成本,当前者比较突出时,调地周期相对较短,反之,则较长,而农民对于早调与晚调的敏感度不大。

在旅游开发之后,政府、企业等诸多主体在土地开发中与村庄形成密切互动,村庄内利益密集度大为增加,以农民为主体的政治互动更加频繁,并不断扩展延伸且趋于复杂化。

一是利益敏感推动农民主动参与及监督强化。在土地流转之后,小组仍遵循生增死减的动态管理规则调整土地的租金收益,调整周期趋于规律化、分配形式逐渐规范化。相对于调地的繁复过程和程序,租金收益调整相对简单。租金收益由土地占用方统一支付到村集体账户,再从村集体划到组集体账户,村组账务统一由乡财政管理,小组长只需统计人口逐级上报,每年的租金收益便会以人口数为基准均分并直接打到各户。土地流转形成的直接收益和利益密度转变使得农民对于土地租金标准及成员分配权更为敏感,对土地利益分配的监督也更为主动,关于小组成员资格的确认以及小组土地流转租金收益的争议频繁成为小组大会的主题,农民开始援引不同的规则进行争论,导致意见分歧和矛盾时有发生。在Y村第五小组,2016年土地流转后,组内所有土地被占用,农民开始分配土地租金收益。在均分模式下,人口变动直接影响每个人每一户的收益分配,部分村民主张对组内离婚、再婚、外嫁、入赘户的家庭成员进行身份核实,由此小组内召开了5次小组大会,最终通过大会确定了集体成员资格的认定标准与租金收益的分配规则。

二是拥有集体诉求的农民与外来资本的斗争博弈。土地流转时间不同,租金支付标准不一,尤其是长期合同与固定租金支付造成了土地收益上的同地不同价。同时,在依托于土地生产向依托于土地获取收益的转变中,农民与土地流转方进行要价谈判的动力更加强烈。2015年,景区修缮工程占了第二小组一户农户一分左右的地,景区与组里协商每年给该户2000元作为占地补偿,并一次性支付10年补偿款,但该组村民认为2000元的补偿太少,因而不同意景区提出的补偿金额和一次性补偿方案,便自发组织起来到施工现场进行阻工。村民们认为,被占的一分地当下阶段由被占地农户承包经营,但“土地是集体的,是所有人的地”,到了土地调整的时候,被占地及其附着收益将会进行重新分配,因此,土地补偿与小组的每一个人都相关,村民往往容易组织起来共同行动。不同于土地征收,流转模式下的土地所属仍归于集体,在长期的土地流转实践中,农民尤其是小组不断调整土地流转方案,与外来土地占用主体形成了持续斗争和利益博弈。

三是身份-权属交错下的村、组矛盾激化。村、组之间的矛盾主要体现在流转土地经营收益的分配问题上,其根源在于,在长期的土地实践中,土地所有权归属于组集体,但小组并不具备独立的法人身份,无法经营土地,因而也无法获取高于土地流转租金的土地经营性收入,而村集体作为完备的一级法人,有权经营土地并从中获得土地的经营收益,但土地并不归属于村集体所有。举个例子,安置小区所在区域原是第五小组的耕地,整体占地近70亩,其中40亩耕地经由省里调整土地发展规划被划为建设用地。2014年,第五小组以每年每亩1000斤小麦的市价将所有土地流转给开发公司,但企业最后只承担了20亩住房占地的租金。小组与开发公司交涉无果,2019年,村集体承担了50亩土地的租金并支付给第五小组,在省财政的支持下,村集体又在安置小区道路旁建设了40多间门面房,以每间2000元/年的价格出租。目前,所有门面房只剩下2间未租出,除1户租给外村人,其他都由本村人承租,租金收入归村集体。盖门面房时,第五小组与村里产生矛盾并进行了协商,门面房占地属于小组小路,组里不同意村里建设。通过协商,村里承诺统一建设,建成后租给村里失地农民,并将租金给第五小组。实际上,村一级最终只分了6间门面房的租金收益权到小组,并且租金尚未到账,第五小组由此对村一级产生不满,而村集体认为,门面房建在安置小区流转的土地范围内,村集体已经支付过占地范围的流转租金,因此对于道路、渠、荒地、废地,村集体都有权使用。但由于流转土地的所属仍在小组一级,村集体无法忽视小组的利益但也无法完全满足小组诉求。收益分配的折中方案暂时缓解了村组之间的紧张关系,但土地经营收益的快速增长,必然会继续引发村组之间新的矛盾与分歧。

围绕着土地而产生的利益博弈与复杂的互动关系,使得小组长不仅需要完成自上而下的任务,还需要做好组集体的土地管理和土地收益分配工作,更需要及时回应农民诉求、疏导组内关系,处理好村民、小组与村集体以及其他土地占用者的关系。问题在于,一方面小组越发成为当下协调土地实践中不同利益主体间关系的关键,另一方面小组治理的主体性在土地秩序与治理现代化变迁中受到了冲击。

四、土地管理秩序转变对基层治理的影响

农地与宅基地的调整分配以及土地租金的调整分配,实践了土地的集体所有权,但从Y村的经验来看,农户的土地承包经营权实际上是建构在组集体的土地集体所有之上的,组集体土地所有权的保留和实践确立了小组在集体经济中的成员权,是小组保留稳定一级的根本,也是治理下沉到小组并得以落到实处的根本,最终形成了有效的层级化治理。但在旅游开发之后,土地秩序及其实践互动模式发生了转变,对村庄层级治理秩序产生了显著影响。

(一)组集体弱化:小组治理的风险

土地调整内容转变弱化了组集体内的政治整合力。土地流转之后,小组对于土地的管理从动地转变为动账,保持着农民的政治参与活力,但原本以调整土地为核心的深度动员过程受到削弱,通过土地分配调整而激发的村庄治理整合力受到影响。

土地收益分配失衡造成了小组间的治理资源竞争。权属于小组的土地流转后,全部换算为货币化的土地租金收益,通过集体账户最终分发到农户手中,小组缺失了独立收益空间。小组不仅难以通过农户账户截留资金,甚至还需要通过小组账务帮农民完成缴纳保险等支出项目,而小组公共事务的完成,不得不依赖外部资源,比如修路、修水渠等都需要自上而下投入的项目来完成,而这些项目往往又是极具吸引力的资源,这就使得小组之间形成了更强的竞争挤压。

土地经营权属争议导致了村组关系的紧张。当前土地的流转和土地的经营收益权主要掌握在市场主体或是村集体手中。在土地流转收益与经营收益的巨大反差下,村一级借由土地流转契机获得了土地的经营权,从而越来越多地掌控了村庄土地的经营收益与分配,小组越来越被动地卷入不均衡的利益分配格局中,村组之间的矛盾开始增多。

(二)科层化:村级治理的结构固化

小组作为基本治理单元,激发了群众内部的活力,但在村庄土地秩序转变以及治理现代化的背景下,基于土地组集体所有的小组自治受到削弱,并逐渐被吸纳进科层化治理体系中,村级治理呈现出明显的行政化特征。

首先,村组之间相互独立、互不干涉。一方面组与镇的关系不能左右村一级,另一方面,小组在村组治理中的作用不可忽略,具体表现为:村一级动用、占用小组的土地,需要与小组协调;村干部协助但不能代替小组长,如果村干部以及其他人做了小组干部要干的事,就会被视为“不把组长放在眼里”,从而引起矛盾冲突。

其次,村组之间出现明显的层级区分,村实组虚,双向沟通渠道不通畅[23]。村干部或包组干部“命令”、督促组长完成工作,小组执行村的政令时,村是小组的上级,以此层层实现对组织意图的贯彻。上下级之间互相不可忽略,组不能跨越村一级直接到乡镇,同时村一级也不能随意取消组长。

在大量发展性任务之下,涉及群众的工作,村干部动员不了,只有小组长才能“叫得动”群众。同时,一旦村一级取消组长,组长便会站在村干部对立面,村里就干不成事;而只有乡里出台政策宣布取消,组长才不会有意见。笔者在村庄中访谈,一位老支书评价现在的村干部“官不大,僚不小”。

“官僚”直接表达了当下村庄治理结构的特征,在国家事务下沉过程中,小组长逐渐被行政科层体系吸纳,成为上级的办事员,而村干部逐渐演变为小组长的上级;同时,村干部与小组长互相之间不可越权。村组干部的官僚化与村组关系的科层化最终导致村级治理的结构固化。

(三)治理错位:村组关系利益连带断裂

村级治理是面向村庄的总体性治理,小组治理有效及其困境需要纳入村级治理的整体中加以理解。小组的治理效力建构在对群众不规则诉求的有效回应之上,而村级的治理效力在于,村一级充分利用小组的治理实效,在此基础上进一步统筹推动村庄整体的发展。从现阶段发展状况来看,村级治理面临的最大困境在于原有的村组连带关系出现了断裂。具体表现为两方面:一是小组村民的需求得不到有效回应;二是村干部对于小组长表现出明显的强势。而这一困境又受到多重因素影响:首先,小组治理所需要的发展性资源,越来越依赖于小组之外的供给,尤其是自上而下的资源分配。其次,村庄工作重心发生转移,谋求村庄经济发展跳过了满足村民的基本生活诉求这一基础前提,群众的需求与村庄的工作产生了明显错位。最后,村级治理的行政化与悬浮化,造成基层组织体系难以有效沟通、合作。最终,外部资源输入与农民需求无法对接,而农民诉求的向上表达通道又在科层体系下受到压制。

村级治理行政化是治理现代化的关键内容之一,行政化意味着国家与村庄社会建构的紧密联系产生于事务下沉的需要。因此,可以从事务内容的角度理解村级治理行政化。事务下沉可以区分为两类:一类是公务事务的下沉,通常通过行政命令、乡镇干部直接驻村来完成。另一类是部门事务,而这类事务又根据事务多少有不同需求,当部门事务下沉较多,可以直接采用行政下沉的方式完成,而当这类事务不多,则可以通过专职干部的行政化、职业化解决问题,比如乡村医生的行政化。在绝大多数中西部村庄,这两类事务下沉的行政化需求并不多,因此实现村干部职业化或行政化的需求并不突出,这类村庄的村级治理主要在于处理村庄中不规则的事务。

五、分级整合:发展型村庄基层治理秩序的重塑

在乡村旅游产业的发展过程中,村庄土地快速得以开发,围绕着土地开发而来的则是农民、集体、市场以及政府之间的密切互动,不同主体之间的互动形塑了新的土地实践秩序,这种土地实践秩序构成了村庄经济发展的基础,也形塑了村级治理秩序再造的前提。豫北Y村的乡村旅游开发不仅呈现了中西部农村产业发展与土地管理实践的变迁样貌,同时也呈现了发展型农村村级治理转型的挑战和机遇。

就村级治理而言,治理事务是治理的核心,一般包含着两类事务,一种是常规性的,主要面向农民群众,而群众的事务往往是琐碎的、模糊的,同时群众诉求具有极大的偶然性和不规则性,甚至难以进行有效甄别;另一种是发展性的,主要面向村集体,村级的事务是系统的、有计划性的,同上级有着紧密关系。只有通过不同层级对不同治理事务需求进行有效回应才能重新塑造基层治理的有效力。一方面是常规性事务下的治理单元下沉。小组作为与农民群众联系最密切的生产生活单元,通常成为回应群众诉求、处理群众事务的基本治理单元,小组的治理有效通常借助两个重要的治理下沉过程实现:一是土地调整分配中的治理有序。土地调整、分配的直接目的是通过土地权属重新确认集体成员资格,不仅确立了小组长的治理威信,强化了公共规则的适用性,还实现了土地、人力等资源的重新整合,形成了稳定的土地分配格局。二是小组“结平衡账”中的政治整合。一般而言,紧密生活的村庄共同体中,农民之间的琐碎矛盾和纠纷难以避免,通常的做法是避开正式途径,私下解决;但在社会舆论压力较强的华北村庄,村庄中的矛盾分歧往往受外在约束而长期隐匿,对村庄治理形成了潜在威胁。小组“结平衡账”通常借助某一个具体事件节点而爆发,这个节点性事件提供了一个解决问题的空间,农民可以充分地将受压抑的情绪、想法、诉求等利用“结平衡账”的时机公开表达出来,形成示范效应,这个表达场域不仅提供了村民化解内部矛盾的机会,还形成了消解社会压力的安全阀。另一方面是使发展性事务的治理单元上升。相比较于小组,村集体既是作为一级独立的行政层级,同时也被默认为独立的法人,可以向上争取体制资源,也可以独立经营集体土地,而发展性事务涉及村庄整体,涉及与群众、市场、行政等多元主体的互动,发展性任务上升到村一级,不仅可以减少组织参与互动的成本,还可以通过村集体实现资源的统筹和经营。治理单元下沉到组一级形成了对群众常规事务需求的有效回应,而发展单元上升到村一级则完成了对村庄整体发展需求的有效对接,基于任务需求的治理层级形成了明确的分工合作体系,有利于从整体上提高村庄治理效力。

[参考文献]

[1] 文军,唐代剑.乡村旅游开发研究[J].农村经济,2003,(10).

[2] 吴冠岑,牛星,许恒周.乡村旅游开发中土地流转风险的产生机理与管理工具[J].农业经济问题,2013,(4).

[3] 温馨,陈佳,邓梦麒,等.乡村旅游开发下农户生计适应变化与影响机理研究——以延安市乡村旅游为例[J].中国农业资源与区划,2020,(4).

[4] 陈佳,张丽琼,杨新军,等.乡村旅游开发对农户生计和社区旅游效应的影响——旅游开发模式视角的案例实证[J].地理研究,2017,(9).

[5] 张林娜.农户参与乡村旅游开发决策影响因素研究[D].青岛:中国海洋大学,2012.

[6] 陈载文.乡村旅游开发中农民权益保护问题研究[D].南京:南京农业大学,2010.

[7] 谢小芹.乡村旅游开发与边疆的“去边缘化”——以黔中屯堡社区为例[J].中共宁波市委党校学报,2013,(4).

[8] 蒙睿,刘嘉纬,杨春宇.乡村旅游发展与西部城镇化的互动关系初探[J].人文地理,2002,(2).

[9] 郑群明,钟林生.参与式乡村旅游开发模式探讨[J].旅游学刊,2004,(4).

[10] 郭文.乡村居民参与旅游开发的轮流制模式及社区增权效能研究——云南香格里拉雨崩社区个案[J].旅游学刊,2010,(3).

[11] 宋凡金,王爱忠,王东强.统筹城乡发展中乡村旅游开发与农村空心化治理[J].农业现代化研究,2015,(5).

[12] 田新强.乡村旅游开发与农村空心化问题治理[J].农业经济,2017,(4).

[13] 童心刚.乡村“旅游过度”问题如何治[J].人民论坛,2020,(3).

[14] 胡晓琴. 乡村旅游开发中违法用地问题研究[D].杭州:浙江工商大学,2008.

[15] 肖轶,尹珂.乡村旅游开发中农户生态风险认知对其参与保护意愿的影响研究[J].中国农业资源与区划,2020,(4).

[16] 胡文海.基于利益相关者的乡村旅游开发研究——以安徽省池州市为例[J].农业经济问题,2008,(7).

[17] 赵伦,周恩宇.乡村旅游扶贫“打包开发”:利益诉求分化与利益失衡修正[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2019,(1).

[18] 高秀红,郑庆杰.在保护与发展中实现乡村治理现代化——以赣南客家H古村的开发实践为例[J].社会治理,2018,(7).

[19] 罗章.民族乡村旅游开发中三组博弈关系及其博弈改善——以贵州省XJ苗寨为例[J].社会科学家,2015,(1).

[20] 陆林,刘烊铭.政府主导乡村旅游开发进程中的农民利益保护研究——以云南KY小镇为例[J].农村经济,2019,(6).

[21] 杜鹏.土地秩序的政治底蕴[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019,(1).

[22] 韩庆龄.从土地秩序与土地认知反思农地制度改革[J].北京社会科学,2016,(5).

[23] 周兴妍.人民性治理:积极发展基层民主 助推乡村治理有效——湖北省枝江市村湾夜话创新民主协商机制的调查与思考[J].决策与信息,2023,(9).

[责任编辑:汪智力]

Hierarchical Governance: Reconstructing Primary-level Governance Order in Rural Tourism Development:

Based on Field Survey in Y Village in Northern Henan

QIU Ting

Abstract: Industrial prosperity, rich life and orderly governance together constitute the basis of rural revitalization, the study of the three practical processes and their relevance is the core of this study. Based on the field investigation in northern Henan, it is found that the development of rural tourism has improved farmers' non-agricultural labor employment opportunities and family income, but also caused the chaos of village development. The interaction between single stakeholders based on land is transformed into a game of multi-stakeholder. Under the new mode of relationship interaction, the village has formed the difference order pattern of land benefit differentiation, the publicity and authority of collective land distribution rules have been weakened, and the hierarchical governance order based on land adjustment and distribution has been impacted, which has led to the dilemma of village governance. Based on this, this study holds that in order to realize the balance of different stakeholders' game, we must rebuild the dual governance system based on governance affairs, that is, the village level is responsible for docking the village's developmental task, undertaking the village's land management and industrial development, and implementing the corresponding infrastructure construction projects and resource allocation to ensure the overall fairness of the village's internal development; The group level is responsible for the routine affairs of the village, the organization and mobilization of the farmers, the supervision and income distribution of the village economic development, the public transparency of the village affairs, the reconstruction of the interests of the village groups through the coordination of power, responsibility and interests, and the formation of a new hierarchical governance system embedded in the village groups and the effectiveness of grass-roots governance.

Keywords: rural revitalization; rural tourism development; land order; hierarchical governance; village governance;grass-roots governance effectiveness

[基金项目] 国家社科基金青年项目(21CSH042)、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CSQ23028)

[作者简介] 邱婷,女,湖北黄冈人,法学博士,中南民族大学民族学与社会学学院讲师。