一、前言

当前我国社会过度劳动的问题逐渐凸显,超时、超强度工作的现象也越来越普遍,对劳动者产生了较大的影响。随着我国近几年的高速发展,经济正逐步迈向中高收入国家行列,但是人均工作时间以及平均工资与发达国家相比仍然差距较大。据《2014年中国劳动力市场报告》显示,劳动者的年工作时间是2000~2200小时左右,这个数字相当于英美德法等国家20世纪20~50年代的水平[1]。研究发现,我国九成行业的周工时超过40小时,过半数行业每周要加班4小时以上。研究发现,自二战以后,英美日等国家经济水平和居民收入快速提升,但是居民的幸福感却并没有随之提高[2] 212-223,这一现象被称为 “伊斯特林悖论” (Easterlin, 1974) 。改革开放以来,中国居民收入水平显著提高,但是居民幸福感是否随收入增长而提高一直争议颇多[3] 89-125。在1990-2017年的20多年里,中国居民消费支出增长了14倍,但是幸福感却并没有显著提升,而是随时间呈现“正U型”变化趋势[4] 57-71。可见居民收入与消费水平的提升并不一定能够提升幸福感,幸福感还受到其他很多因素的影响,如劳动强度、社会保障、健康状况、相对收入、医疗卫生、政府政策等等。

本文主要从工作时间的角度考察对幸福感的影响,并充分考虑工作时间对于不同的收入水平劳动者幸福感的作用,考察工作时间、收入和职业类型之间的交互效应,进一步深化劳动经济学的时间配置理论以及职业心理学的压力理论[5] 130-145。因此,本文首先对工作时间影响幸福感的现有研究进行回顾,在梳理相关理论、作用机制与影响效应的基础上,总结过往研究的核心假设并指出其不足。然后构建相关模型,研究不同收入水平下工作时间对于幸福感的影响,分析劳动者如何有效地配置工作和闲暇时间来实现效用最大化,提升幸福感。

二、相关研究评述

工作时间对居民幸福感的影响往往受到主观与客观多种因素的影响。从主观来看工作时间过长会对劳动者的身体与心理健康,甚至是家庭和谐都造成一定的影响,从而降低居民幸福感。从客观来看工作时间长意味着加班时间较长,从而能够获得更高的收入和更好的物质生活,在一定程度上也能有效提升居民幸福感。

(一)消极相关论

持有消极相关论的研究者认为工作时间对于劳动者心理、生理和工作家庭协调方面具有消极影响。首先,工作时间的增加会损耗劳动者的个人资源,如闲暇时间、娱乐等等,从而对其心理健康产生消极影响(Haines III etal.2012)[6]。日本学者Hino(2015)通过对一千多名制造业员工的问卷调查,研究发现每周工作时间大于80小时的员工心理压力显著高于每周工作时间低于44小时的员工。Virtance(2012)研究发现工作时间与员工负面情绪如焦虑、抑郁、消极怠工等正相关[7]。工作时间的增加会对劳动者的心理状态产生不利影响,进而导致疲劳和怠工情况,降低工作满意度。工作时间不但会影响劳动者的主观心理健康,还会客观地影响劳动者的生理健康。较长的工作时间会使身体更加疲惫,从而滋生出许多不健康的生活方式如熬夜、抽烟等等,导致许多病症发生[8] 921-929 (Johnson 2006)。同时,工作时间过长带来的生活作息不规律也会提高劳动者患有高血压、心血管疾病等健康问题的概率[9] 521-527(Artazcoz 2009)。

此外,较长的工作时间也会对劳动者的家庭关系产生不利影响。现有研究认为工作时间过长会减少闲暇时间,导致无暇在家庭中投入充足的精力,容易引起家庭之间的内部矛盾与不和谐[10] 455-474。Golden (2006)研究发现, 工作时间的增加与员工的工作-家庭冲突正相关, 延长工作时间虽然会赚取更多的收入, 但同样会导致劳动者在工作中过度疲劳, 难以在家庭中投入足够的时间和精力以满足家庭需要[11] 382-397。Adkins 和 Pr-

emeaux (2012)在对美国公司雇员的研究中指出, 个体拥有的时间和精力是有限的, 同时兼顾家庭和工作会不可避免地产生角色冲突。工作时间增长的情况下, 工作和家庭角色相互竞争干扰, 导致个体进入角色负载状态, 从而增加个体体验到的工作-家庭冲突[12] 380-389。

从以上研究可以发现,工作时间的长短对劳动者的心理状况、身体健康和家庭幸福和谐都有消极的影响。但是是否工作时间真的和幸福感是负向的影响关系呢?有一些学者提出了不同的观点。

(二)无关论

虽然部分学者发现工作时间对于心理、身体和家庭都有消极的影响[13] 12-30,但是也有部分学者认为工作时间与幸福感之间并没有实质性的关系。Rudolf(2014)在韩国工作制改革背景下,研究了每周六天工作制改为每周五天工作制后,员工的幸福感是否达到预期的提升。结果显示每周工作时间的缩短虽然增加了员工的可支配时间,但是却同样增加了单位时间内的工作强度,员工的生活满意度和工作满意度并未因此提高[14] 1139-1163。同时Valente(2015)以拉丁美洲和美国人群为样本进行的研究同样发现,工作时间对幸福感实际上并没有显著影响[15] 1173-1204。

同时一部分学者通过研究发现,只有在一定的条件下工作时间才会对幸福感产生消极作用。许多研究者发现女性劳动者工作时间的增加导致家庭矛盾发生的概率远低于男性工作者。同样,Pouwels和Siegers(2008)的研究指出,女性员工的工作时间不会影响其生活满意度,而男性的工作时间越长,其生活满意度越低[16] 72-74。Haines III等(2012)研究发现,员工会在工作过程中构建自己必须履行的义务和期待得到的回报,当回报与义务能够匹配时,员工会感受到组织的重视并印证自我价值,产生积极效应[6]。还有学者认为,个体工作时间与幸福感之间存在倒U形曲线作用。即工作时间在一定的水平下对幸福感产生有利的影响,当超过一定的水平后才会对幸福感产生消极的作用。

通过以上的研究可以发现目前的研究结果有一定的偏差。之所以会出现此类的偏差,主要原因是不同的研究者都从某一片面的方向出发,要么从工作时间对于健康、家庭的角度分析,要么从工作强度、性别的角度分析,才得到了完全不同的结果。也充分说明现有的研究理论基础和焦点还存在一些偏差,很多研究都过于强调实际工作时间对劳动者身心的负面影响,但是却忽视了部分劳动者主观偏好的影响,比如经济不发达的国家,许多的劳动者更愿意通过更长的工作时间来获得更高的劳动收入。实际上,由于个体不同的经济状况、人力资本状况、成就动机等水平的不同,对工作时间都会有不同的偏好和期望程度。

因此本文在研究工作时间对幸福感的影响作用同时,充分考虑工作时间对于不同的收入水平劳动者幸福感的作用,考察工作时间、收入和职业类型之间的交互效应。只有在客观收入、工作时间影响的基础上,加入主观偏好的影响才会更加有实际意义,更加符合劳动者的实际情况。

三、数据来源与变量描述

(一)数据来源

本文使用中山大学最新公布的中国劳动力动态调查数据(CLDS 2016)对不同收入以及不同类型劳动者幸福感进行分析。该数据库涉及劳动力、家庭和社区三个层面, 涵盖居民人口学特征、经济社会活动等信息,从而能够较为典型地体现微观个体的行为特征。该数据采取四级分层抽样方案,涵盖个人、家庭、社区与社会多个层次,是国内公认的较为权威的微观调查数据。本文选取有工作的居民为研究对象,同时剔除数据无效的部分。

(二)变量选取与描述性统计

被解释变量为居民主观生活幸福感、生活满意度和经济满意度,是有序离散变量。其测量方法是由受访个体对自己的生活状况做出总体性评价。具体通过回答问题来测量:“考虑到生活的各个方面,您觉得幸福吗?”其选项包括“很不幸福”“不太幸福”“一般”“比较幸福”“非常幸福”,依次赋值为1-5。此外还有健康状况的测量,通过向被调查者询问与同龄人相比,目前的健康状况来衡量,其中“非常不好”“不好” “ 一般” “好” “非常好”依次赋值1-5。

核心解释变量为每周工作时间:CLDS问卷中关于工作时间的数据只有一般一周工作几个小时和一般每个月工作几天。本文用一般每月工作天数除以4得到每周工作天数,然后再用每周工作小时数除以每周工作天数得出每天工作时间。同时剔除结果中小于0和大于16小时的样本。同时,为了考察工作时间—幸福感之间是否存在非线性关系,本文将工作时间平方项加入。

考虑到幸福感受到诸多方面的影响,本文选取了性别、年龄、受教育程度、婚姻、政治面貌、户口、单位类型、劳动合同、工会、是否自愿加班、医疗保险、养老保险、子女数量等作为控制变量。对于性别变量,本文用0代表男性,1代表女性。对于婚姻状况,用0代表未婚,1代表已婚。对于党员,0代表非党员,1代表党员。对于户口,0代表城镇户口,1代表农业户口。对于劳动合约,0代表未签订劳动合同,1代表签订了劳动合同。对于工会,0代表没有加入工会,1代表加入了工会。对于医保,0代表没有医保,1代表有医保。对于养老保险,0代表没有养老保险。1代表有养老保险。对于自愿加班,0代表不是自愿加班,1代表是自愿加班。工作类型变量表示是否在体制内单位工作。1代表在体制内单位,0表示不在体制内单位工作,其中体制内单位指党政机关、国有或集体企事业单位、社会团体以及居委会或村委会。对于社会公平感知,0表示不公平,1表示公平。情绪状态,0表示情绪状态较差,1表示情绪状态较好。

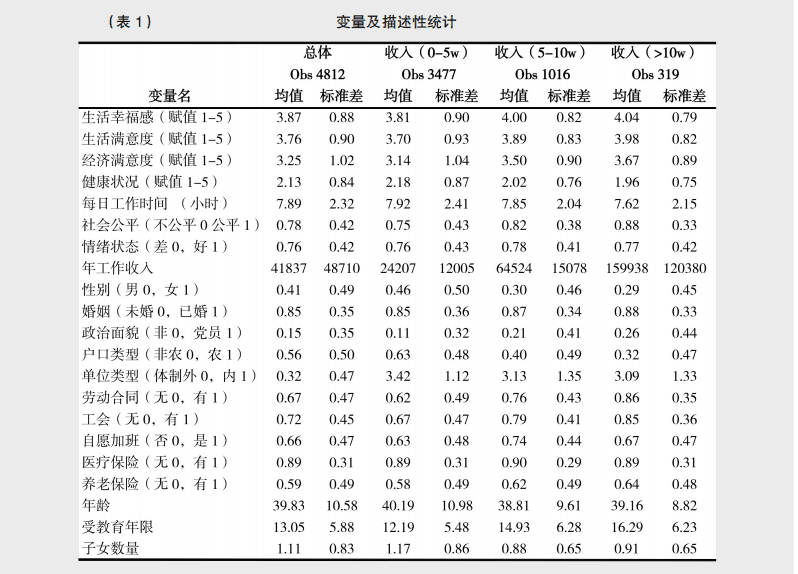

由表1可知,工作的居民自评的生活幸福感均值为3.87,生活满意度为3.76,经济满意度为3.25,普遍在一般水平以上。自评的健康状况为2.13,总体健康状况较差。本文将收入分为3个层级,分别是0-5w,5w-10w,10w以上。通过不同收入比较,发现收入较低的群体生活幸福感、生活满意度和经济满意度都要低于收入较高的群体。收入越高,其幸福感就越高,同时工作时间也越低,但是健康状态却越来越低。此外收入较低的群体,性别均值为0.46,而中高收入群体分别为0.30,0.29,可见低收入群体中女性较多,随着收入的不断增多,男性的比例也越来越高。对于政治面貌可以发现,收入低的群体党员比例非常低,农业户口比例较高,受教育年限较少。而随着收入的增多,党员比例、非农业户口比例、受教育程度都有明显的提升。对于社会公平感知可以发现收入越高,感知到的社会公平程度就越高。不同收入状况情绪情况大体相差不大。

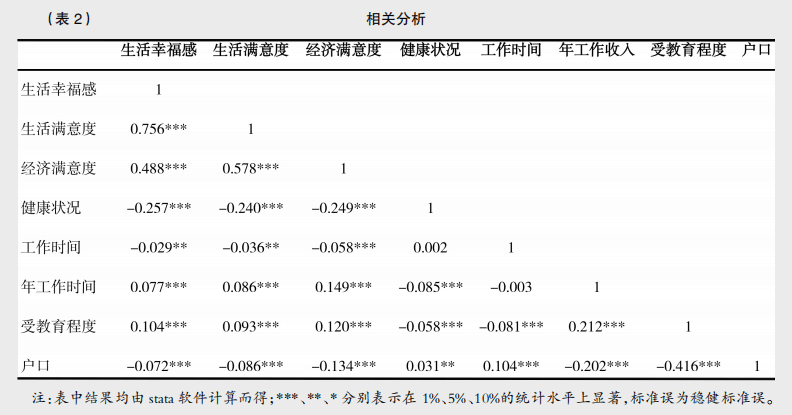

由表2可知各个变量之间都显著相关,但是相关系数都并不高,说明不存在多重共线性。其中,工作时间与生活幸福感、生活满意度、经济满意度显著负相关,说明工作时间过长会降低幸福感。同时,工作时间与健康状况之间关系并不显著。

四、实证分析

(一)模型设定

本文的解释变量为居民自评幸福感,取值范围为1-5,为有序离散变量,因此采用有序probit模型来分析工作时间对居民幸福感的影响。本文采用模型假定存在一个能够代表被解释变量居民自评幸福感,为了探讨工作时间与居民幸福感之间是否存在非线性关系,本文加入了工作时间的平方项,因此回归模型如下:

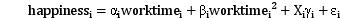

其中,worktime为工作时间,worktime2为工作时间的平方。α 、β是其对应的回归系数,  表示影响居民幸福感的控制变量(比如性别、年龄、受教育年限等等),

表示影响居民幸福感的控制变量(比如性别、年龄、受教育年限等等), 是控制变量矩阵对应的回归系数矩阵,

是控制变量矩阵对应的回归系数矩阵, 表示随机误差项。

表示随机误差项。

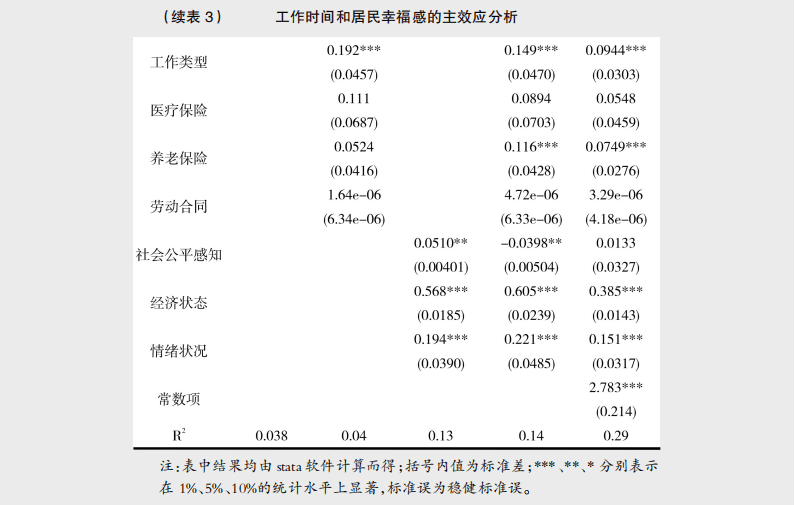

(二)工作时间和居民幸福感的主效应分析

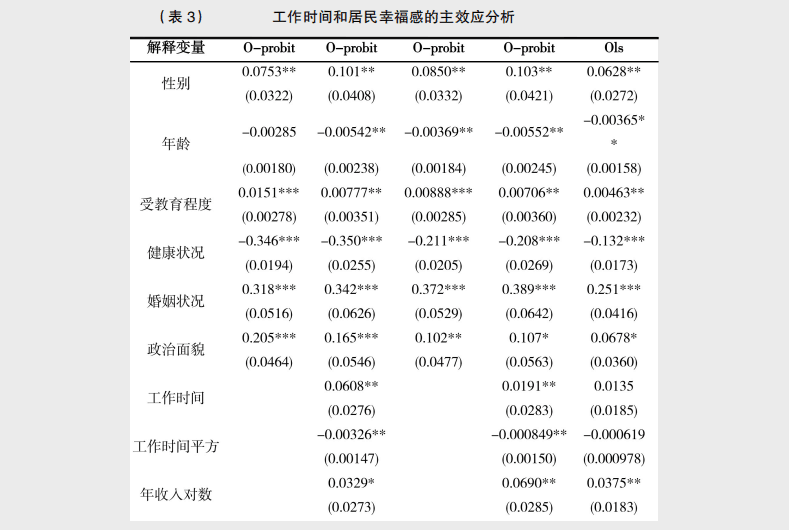

表3显示了对所有有效样本进行估计的结果。第2列到第5列为用有序probit模型拟合得到的回归结果。其中,第2列、第3列、第4列、第5列依次考察了人力资本水平、工作时间与就业、主观感知水平对居民幸福感的影响。最后一列是使用OLS模型得到的结果作为参考。从结果来看有序probit模型中加入不同变量考察控制变量对幸福感影响结果和显著性状况都较为一致,同时作为参考的OLS回归系数和显著性情况大体相差不大,说明估计结果稳健性较强。

1. 人力资本的影响。从人力资本有关变量的影响来看,无论是否加上其他控制变量,人力资本水平对幸福感影响的显著性变化不大。其中性别、受教育程度、婚姻状况、政治面貌与幸福感显著正相关。女性相比于男性幸福感水平显著提升,主要和中国目前的现状有关,男性作为家庭经济支柱,需要承担更多的责任、更多的工作以满足日常生活,而女性普遍以家庭为主,压力相对男性也小一点,因此幸福感水平也就更高。婚姻状况也是一样,已婚群体生活普遍更加稳定,年龄也比未婚群体要大,不管是工作还是生活比未婚居民更好,因此也更有利于居民幸福感的提升。受教育程度也与幸福感显著正相关,受教育水平越高的居民,人力资本水平要高于教育水平较低的群体,就业状况与工作收入也普遍更好,因此能有效提升居民的幸福感,这也从另一个方面反驳了“上学无用论”观点的赞同者。此外,党员的幸福感也明显比非党员更高。

同时可以发现年龄、健康状况与幸福感不管是否加入其他控制变量都显著负相关。年龄较大的人,来自社会和家庭的压力要比年轻人更大,不仅老人需要赡养,子女也会产生一部分的花费,导致这部分人经济状况不甚乐观,因此需要更多的工作投入获取足够的经济收入,因此幸福感也较年轻群体偏低。健康状况较差一方面会降低居民幸福感,此外健康状况较差一部分因素也可能是由于较差的工作环境和较长的工作时间导致的,这样也会导致幸福感较低。

2. 工作时间与就业质量的影响。从表中结果可以看到,工作时间与幸福观有显著正向影响,而工作时间的平方与幸福感显著负相关。据CLDS2016数据显示,2016年居民平均每周工作时间超过45小时,超过23%的居民每周工作时间超过60小时。而表中工作时间与幸福感正相关,而工作时间的平方确实显著负相关也说明过长的工作时间会降低居民的幸福感,反而适度的工作时间却有利于幸福感的提升。过长的工作时间意味着居民闲暇时间和休息时间会受到较大挤压,由此会降低他们的幸福感。

从工作收入来看,工作收入对居民幸福感有显著正影响,而且随着收入的增高并没有降低居民的幸福感,也就是说并未表现出“伊斯特林悖论”,即居民幸福感并未随着劳动报酬的增加而下降。究其原因,可能在于收入对幸福感存在非线性影响。张学志、才国伟(2011)通过研究中国居民幸福感发现,收入对居民幸福感的影响存在一个“拐点”,大约是 11.3 万元/年,当收入水平较低时,收入的增加会正向作用于居民幸福感,而当收入水平超过这个“拐点”后,收入水平对居民幸福感呈现负向影响[17] 63-73。然而根据本文所使用的CLDS2016数据显示,2016年平均工资收入仅为4.2万元,远低于上述拐点水平,难以达到降低幸福感的水平。因此可以看到在提高居民幸福感的过程中,收入的积极作用不容忽视。此外工作类型对居民幸福感也有显著正影响,机关单位、国有企业、集体企业等相对稳定的工作类型员工幸福感明显高于私营企业。医疗保险对幸福感的影响并不是很显著,这与医疗保险使用率相对较低也有一定的关系。养老保险与幸福感有显著正向影响,感受到自己退休后能够得到稳定的经济保障也能够有力提升居民幸福感。

3. 主观感知水平对幸福感的影响。社会公平感知对居民幸福感有显著正影响。根据社会比较理论,人们在社会生活中会时常将自己与周围人群在收入分配、机会公平等方面进行比较,而比较的结果也会影响幸福感。此外感知到的经济状况和情绪状况也对幸福感有显著正向影响。由于我国人均收入还比较低,因此经济状况对幸福感的影响还比较显著。而情绪状况较好的群体更少焦虑、不满,因此幸福感水平也明显更好。

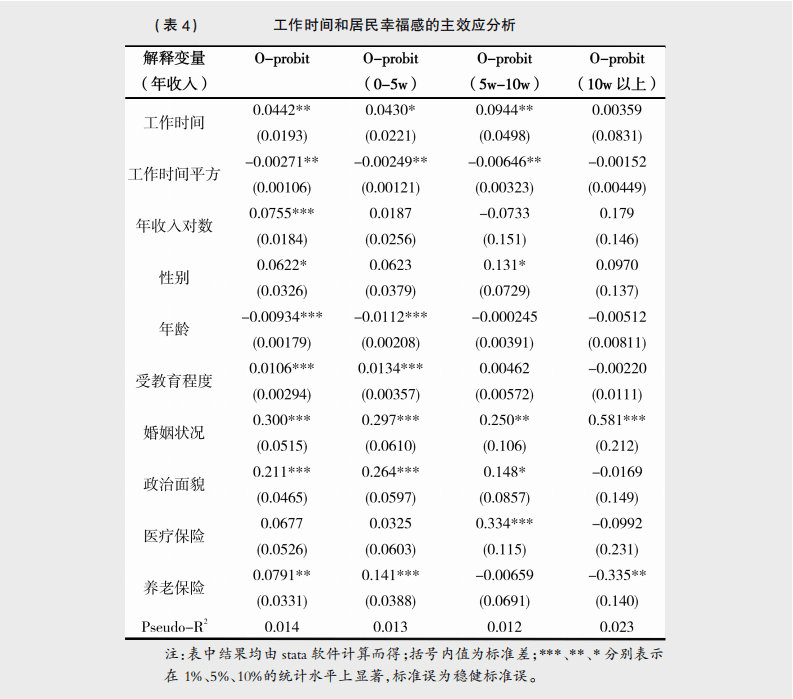

(三)不同收入水平工作时间和居民幸福感的影响分析

本文接着针对不同的收入群体分别做了工作时间对幸福感的回归分析。首先是对总体样本进行回归,回归结果显示工作时间对幸福感有显著正影响,但是工作时间对幸福感的影响显著为负,说明适当的工作时间有助于提升居民幸福感,过长的工作时间会降低居民的幸福感。接着本文针对不同收入水平的人群分别做了回归(如表4)。回归结果可以看到,对于年收入5w以下的群体,结果与总体样本回归结果大致相同,适量的工作时间有利于幸福感的提升,而过长的工作时间会明显降低幸福感。对于收入在5w-10w的群体而言工作时间显著性比5w以下的群体显著性还要强一些。但是对于不同收入水平回归可以发现收入对于幸福感的影响并不显著。对于收入水平在10w以上的群体,发现虽然工作时间和工作时间平方对幸福感的影响分别是正相关和负相关,符合总体样本的基本情况,但是并不显著。可能一方面由于收入比较高的群体,整体生活水平也比较好,工作时间与幸福感的关系并不明显,还一方面可能是数据样本量的问题,高收入群体样本有限,导致了这种结果。

五、结论与政策建议

本文基于2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS),采用有序probit方法定量分析了工作时间对总体以及不同收入群体工作者自评生活幸福感的影响,并按照不同收入水平进行分类,进一步研究工作时间对居民幸福感是否存在收入群体异质性。研究发现工作时间是居民幸福感的重要影响因素,其中工作时间对幸福感有显著正影响,而工作时间的平方对幸福感有显著负影响,说明适量的工作时间有助于提升幸福感 ,而过长的工作时间将会降低居民幸福感。分不同收入水平来看,工作时间对收入在10w以下的群体影响比较显著,而对于收入在10w以上的群体影响并不显著。同时工作收入对总体样本的幸福感也有比较显著的影响,由于样本总体年收入水平普遍较低,难以达到收入负影响幸福感的转折点,因此总体而言,因此工作收入较高的群体,幸福感也普遍较高。同时,女性群体的幸福感水平显著比男性高。工作单位相对稳定的机关单位和国有集体企业幸福感比私营企业幸福感状况要更加显著。研究还发现年龄、健康状态对幸福感的影响显著为负,受教育年限、医疗保险、养老保险、劳动合同等都对幸福感的提升有积极作用。

因此,为了提升居民自评生活幸福感和健康状况,减少过长的工作时间降低居民的幸福感并导致健康问题的出现,应重点考虑以下几个方面。首先,相关劳动和社会保障部门应该进一步加大落实劳动合同和职工法定工作时间的相关规定力度,限制甚至避免非法超长工作时间,积极主动促进劳动力市场工作时间正规化,任何企业单位和个人不得任意延长员工的工作时间。其次,相关企业在要求员工加班、超过规定劳动时间的同时也必须要严格按照法律规定标准支付超时工作工资并征求员工意见,切实保障员工的休息权,减少长时间工作对于员工身体和心理的伤害。用人单位要对女性职工给予足够的关怀和照顾,切实保证女性员工能够享受到诸如带薪产假和生育补贴等福利,不得以任何理由克扣员工应得的福利。另外,努力提升低收入者群体的工作收入并降低他们的工作时间,完善劳动者工资机制,缩小贫富差距,才能够提升整体幸福感。

[参考文献]

[1]赖德胜,孟大虎. 2014 中国劳动力市场发展报告:迈向高收入国家进程中的工作时间[M].北京:北京师范大学出版社,2014.

[2]Camfield, L., and L.Esposito, “A Cross-country Analysis of Perceived Economic Status and Life Satisfaction in High-and Low-income Countries”, World Development, 2014,59(3).

[3]Easterlin, R.A., 1974, “Does Economic Growth Improve the Human Lot?Some Empirical Evidence”, Nations and Households in Economic Growth.

[4]卢海阳,杨龙,李宝值.就业质量、社会认知与农民工幸福感[J].中国农村观察,2017,(3).

[5]吴伟炯.工作时间对职业幸福感的影响——基于三种典型职业的实证分析[J].中国工业经济,2016,(3).

[6]Victor Y. Haines III,Alain Marchand,Emilie Genin,Vincent Rousseau. A balanced view of long work hours[J] .International Journal of Workplace Health Management.2012,(2).

[7]Hino,A,Inoue,A,Kawakami,N,Tsuno,K,Tomioka,K,Nakanishi,M,Hiro,H. Buffering effects of job resources on the association of overtime work hours with psychological distress in Japanese white-collar workers. International Archives of Occupational and Environmental Health.2015.

[8]Johnson, J. V., & Lipscomb, J. Long working hours,occupational health and the changing nature of work organization. American Journal of Industrial Medicine,2006, 49(11).

[9]Artazcoz, L., Cortès, I., Escribà-Agüir, V., Cascant, L., &Villegas, R. Understanding the relationship of long working hours with health status and health-related behaviours. Journal of Epidemiology and Community Health,2009,63(7).

[10]Taris, T. W., Kompier, M. A. J., Geurts, S. A. E., Houtman, I.L. D., & van den Heuvel, F. F. M. Professional efficacy, exhaustion, and work characteristics among police officers: A longitudinal test of the learning-related predictions of the demand—control model. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010,83(2).

[11]Golden, L., & Wiens-Tuers, B.. To your happiness? Extra hours of labor supply and worker well-being. The Journal of Socio-Economics,2006,35(2).

[12]Adkins, C. L., & Premeaux, S. F. Spending time: The impact of hours worked on work–family conflict. Journal of Vocational Behavior,2012,80(2).

[13]Burke, R. J., Koyuncu, M., Fiksenbaum, L., & Acar, F. T. Work hours, work intensity, satisfactions and psychological well-being among Turkish manufacturing managers. Europe’s Journal of Psychology,2009,5(2).

[14]Rudolf, R. Work shorter, be happier? Longitudinal evidence from the Korean five-day working policy. Journal of Happiness Studies,2014,15(5).

[15]Valente, R. R., & Berry, B. J. L. Working hours and life satisfaction: A cross-cultural comparison of Latin America and the United States. Journal of Happiness Studies,2016,(17).

[16]Pouwels, B., Siegers, J., & Vlasblom, J. D. Income,working hour-

s, and happiness. Economics Letters,2008.99(1).

[17]张学志,才国伟.收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据[J].管理世界,2011,(9).

编辑:杨一帆

The impact of working time on residents' happiness —— Empirical Analysis Based on CLDS2016 Data

Li Jun, Yuan Guomin

Abstract: Existing researches have shown that working time is an important factor affecting employees' happiness. However, many scholars believe that too long working hours will cause great harm to workers and their families at the expense of laborers' personal resources, and also bury huge hidden dangers to the economy. This paper questions the above views and uses CLDS 2016 data to research the impact of working hours on happiness at different income levels. From the perspective of heterogeneity of working time, the impact of working time on residents' happiness and internal mechanism are studied. This paper first constructs the impact model of working time on happiness, and assumes that too short working time will damage the happiness of residents, but if the working time is too long and exceeds a certain level, it will seriously damage the happiness; only when the working time maintains at a modest level can it have a sustained and beneficial impact on happiness.

Keywords: Working Time; Happiness; Health; Social Capital

[作者简介] 李军(1992-),男,河南信阳人,南京财经大学公共管理学院2016级硕士研究生;袁国敏(1963-),男,辽宁大连人,辽宁大学经济学院教授,南京财经大学公共管理学院教授,经济学博士,东北财经大学应用经济学博士后流动站博士后研究人员,主要从事劳动、收入分配与社会保障、经济核算和国民经济核算与分析研究。