一、引言

“新生代农民工”被封闭的城市体制抛向公共政策和城市管理的边缘。在进城之初,他们面临人力资本断裂、社会资源和信息渠道急剧减少、自我发展能力丧失等困境。但新生代农民工群体已不再是城乡体制的被动接受者,正如社会学家认为的,农民工流动的过程本身就是一个不断寻求社会支持、建构社会联系和社会关系网的过程[1]。在当今信息社会,人际交往日益呈现“人际交往信息主导化”和“社会结构中下阶层扩散”趋势。中下阶层对新媒介技术的可接近性和使用,构成独特的草根社会媒介生态,并形成特有的信息传播和人际互动模式[2]。我们发现,年轻的农民工对手机、网络等现代信息通信技术的依赖性比老一辈农民工强。调查显示,在“80后”农民工中,72.9%的人有手机,62.59%的人去过网吧[3]。可以说,信息通信技术正改变着农民工的互动模式甚至群体形态[4],影响着他们的交往、参与及信任结构。

二、研究现状和趋势

关于信息媒介使用的社会效应研究呈现不同的研究结论。一方面,很多学者认为,虚拟信息媒介抑制了人们构建实际社会网络的积极性。1996年,普特南调查发现,美国公众对公共政策态度漠然,人际交往和社区参与热情降低,他认为其中一个原因便是“媒体惹的祸”。对于美国学者Norris指出的“看电视减少了人们对政治机构的信心和对政治体系的支持”,普特南解释为,电视占据人们大量闲暇时间,使其没有时间进行社会交往和政治参与。当互联网逐渐成为人们信息获取和交流的重要手段时,又有学者认为,长时间沉溺于网络的人渐渐对社会交往失去兴趣,互联网因此被称为“致人疏离的技术”,对社会资本产生消极影响。

另一方面,也有人持相反意见,认为虚拟信息媒介的使用促进了社会资本的构建。1995-1996年,美国教授Robert Kraut对匹兹堡城的一些社区进行了历时两年的跟踪调查,发现互联网的使用虽缩小了人们社会活动的范围,但使用者在经历了两年“实习期”后,竟然可以摆脱寂寞和孤独感,重新开始活跃的人际交往和社会参与。其后,美国学者Katz等人也发现,经常使用网络的人在虚拟世界的交往与在现实世界的交往同样活跃。罗灿煐认为,互联网提供了低成本的通讯工具,人们在虚拟世界寻找自己感兴趣的论坛或参加网上社团,增加了个人的社会资本。虚拟交往空间排除了社会歧视与权力分异的物质基础,为人们信息传播和交流提供了自由而开放的空间。也就是说,信息通信技术对社会资本的重构产生了积极影响。

笔者认为,技术本身是中性的,产生怎样的影响,取决于人们如何使用它。新生代农民工作为一个特殊群体,具有流动性大、工资低、文化水平较低等特征,专门针对农民工信息技术使用的研究较少。一般认为,对于新生代农民工来说,购买电脑花费较大,手机QQ便成为他们浏览信息、娱乐和聊天打发时间的主要手段。另外,手机的普及加快了“招工”、工作环境和薪酬待遇等信息的传播,提高了农民工的职业流动性。可以说,手机网络成为新一代农民工融入社会的重要手段。

三、农民工信息人际网络及其影响因素分析

(一)农民工信息人际网络的界定与度量

1. 农民工信息人际网络的界定。传播一般分为人际传播、组织传播和大众传播。人际传播是指个体间的信息交流活动,是人们获得生存资源、发展机会最重要的载体和工具,是农民工融入城市的重要途径。这里的人际传播包括面对面的直接传播和借助于媒介的间接传播。

农民工的人际交往受中国村落文化和社会结构惯性的影响。人际传播以面对面的交流为主,以血缘、地缘为交往基础,以日常生活交往和感情互动为交流目标,以口耳相传为主要交流手段。我们将其称为利用初级社会关系构建的人际传播网。进入城市后,农民工原有的社会关系网络断裂,基于对城市新媒介、部门、市民的不信任①,农民工信息传播管理组织的缺位和断层,自身教育水平低下导致的信息获取能力差、信息不对称,以及对信息获取成本等方面的考虑,农民工更倾向于选择人际信息传播,而这时的人际信息传播又与乡村不同,受城市信息资源的影响,农民工除了面对面的直接交流外,更多地依赖电话、书信、网络等传播媒介的间接交流。

2. 对农民工信息人际网络的描述性分析。已有的关于人际传播网的度量,按网络结构划分为个体网络和整体网络②,一般选用网络规模、紧密度、中心度、网络异质性等为度量指标。在传播内容与目标上的研究主要集中在社会支持网方面,从实际支持、情感支持和社会交往支持的程度来度量农民工人际传播网的构建程度。本文的信息人际网络研究主要是针对农民工利用信息通讯技术等信息化工具和手段以扩展自身人际关系网的情况。

本文的数据源自国家人口和计划生育委员会对2012年流动人口的抽样调查,样本总数为158556份,最终有效样本数为157601份。基于问卷和本文对信息人际网络的界定,笔者选取问卷中 “业余时间在本地和谁来往最多(不包括顾客)”与 “上网浏览通讯”两项数据来测度农民工信息人际网络的情况。调查数据显示,半数以上(61.87%)的农民工不使用网络浏览通讯;农民工工作时间以外的主要交往人群为户口在老家的同乡人(40.03%),主要是与在老家的父母和亲戚进行交流;而为了融入当地社会,约27.33%的农民工日常主要是与本地人进行交流。综合分析数据可知,能够利用信息通讯技术构建业缘、趣缘人际网络的农民工人数与构建血缘、地缘人际网络的农民工人数相当,所占比例分别为16.67%和18.50%,后者略高,但多数农民工未能充分利用网络建立信息人际关系网。

(二)农民工信息人际网络的影响因素分析

农民工群体内部在构建信息人际网络方面存在较大差异,而信息人际网络的构建对其工资、社会地位等均有显著影响。各群体信息人际网络的构建受多种因素影响。

1. 信息人际网络的构建受人力资本的影响。影响信息人际网络构建的人力资本主要包含3个纬度:受教育程度、职业培训经历和流动经历。

这里的人力资本首先表现为受教育程度。受教育水平越高,农民工应用新技术的能力就越强,这将增加其构建信息人际关系的机会。受教育水平意味着能够为其他人提供更多的社会支持,这种社会支持的交换将会进一步拓展其社会关系网[5]。其次,农民工接受过的职业培训也是其人力资本的重要组成部分。职业是决定农民工社会网络边界的主要变量[6]。对农民工而言,城市生活的关键在于有一份较为稳定的工作,职业培训经历是其找到合适工作的关键条件。最后为流动经历。对农民工来说,信任是他们建立人际关系网的重要考虑因素。随着流动经历的增加,农民工对城市社会生活的认识和适应性增强,对城市里的其他群体也从陌生到逐渐熟悉再到建立信任和自我认同,进而提高社会交往能力。更换工作的经历,可以在一定程度上提升人力资本,积累丰富的工作经验,拓展更广泛的社会关系。

2. 信息人际网络构建受已拥有社会资本量的影响。本文对社会资本的分析从家庭和社会两个方面展开, 社会资本主要从家庭分化程度、婚姻状况和居住方式3个方面影响信息人际网络的构建。

家庭状况对信息人际交往的影响,首先表现为家庭分化状况。人们在日常生活中寻求社会支援的程度和方向与家庭功能分化有关。家庭功能分化越低,意味着从家庭内部可能得到的支援越多;反之,家庭越分化,则家庭成员越依赖于家庭外部而寻求社会支援[7]。在农村,家庭成员之间共谋生产的强经济关系提高了彼此在其他方面的依赖程度。而城市家庭已丧失了生产功能,城市生产活动的非家庭化和各种业缘群体,使城市比农村居民有更多的需求和机会去发展家庭外关系。霍曼斯认为,频繁的接触能够产生更多的支持性关系,经常性的电话交流能起到传递彼此需要的作用,经常性的面对面交流能使双方得到物品和服务上的支持[8]。对于家庭分化程度的度量可以采用“彼此居住地的空间距离”来近似代替。其次,家庭婚姻状况也会影响信息人际交往。一般认为,已婚人群比未婚人群在人际交往方面更具优势。

在社会方面,居住方式影响信息人际网络的构建。农民工的城市生活有两种居住方式:聚居(工棚式和村落式)和散居(租房式和进入家庭式)。建筑业和大型加工业农民工多为工棚式聚居,与市民和主流文化相对隔绝;个体工商业者和自由职业者多为村落式聚居,与市民和主流文化接触也较少;商业、服务业农民工多采取租房式散居;保姆或借住亲戚家主要为家庭式散居,他们不与老乡发生亲密协作关系[9]。聚居使农民工较容易接触到亲缘和地缘关系,有利于网络规模的扩大,而散居有利于农民工广泛接触其他人群,扩大交往范围。

3. 信息人际网络构建受个体因素的影响。首先,不同性别具有不同的心理特点,他们会利用新技术建立不同的社会关系,如女性通常会借用网络工具来倾吐日常琐事[10]。其次是年龄因素。从社会资源存量的角度分析,社会支持网络和资源的数量与质量随年龄的增加而提高。年龄越大、接触的人越多、人际关系网越复杂,可利用的社会支持网络和资源越丰富。从社会资源流量的角度分析,人际关系网的数量、质量与年龄呈反向变动关系,年轻人与社会之间的交往越加活跃和频繁,获得的社会支持也会更多更广。再次是方言熟悉程度。在新媒介技术迅速发展的今天,语言仍是人们交流的重要媒介。农民工若能讲一口不错的当地方言,这将迅速拉近他们与城市市民之间的距离,减少陌生感,增强可信度,促进农民工构建次级人际关系网。最后为闲暇时间,也就是工作时间之外的时间安排。

四、人际信息网络影响因素的logistic分析

(一)变量的选择

基于上文构建的理论框架和已有数据,本文以“上网浏览通讯”与“业余时间在本地和谁来往最多(不包括顾客)”测度农民工信息人际网络情况(IN)的变量为被解释变量。同时,选取3大类影响因素为解释变量:1.个体因素变量,包括性别(G)、年龄(A)、工作时间(天/周WH)、流动范围(FR);2.人力资本存量,包括受教育情况(ED)、迁入时间(MT)、收入(W);3.社会资本存量,包括家庭人数(FM)、就业身份(ES)、婚姻状况(MS)。

(二)描述性统计分析

本文研究的有效样本数量为157601份,在建立计量模型前需对被解释变量和解释变量的频数分布等主要统计特征进行分析。通过研究分析农民工的基本情况可知:被访农民工性别比例符合我国人口整体的性别比例情况;受访者年龄大都为20~ 50岁,即输出劳动力的年龄段;婚姻状况比较稳定,近3/4均为初婚,未婚群体约为1/5;受访农民工的家庭规模比较大,单身人口仅有18.6%;农民工受教育水平普遍较低,导致其就业身份多为雇员或自营劳动者;样本中多数农民工的迁入时间较短,且工作地与户籍地的空间跨度较大,跨省流动人口占一半以上。此外,农民工的普遍工作天数和每天工作的小时数较多但收入较低,这在一定程度上反映出我国农民工的收入与工作时间不相符的整体状况。

(三)模型构建与分析

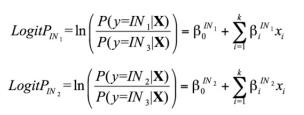

1. 模型的选择。根据对被解释变量和解释变量的分析,用来测度农民工信息人际网络情况的被解释变量是多分类变量,解释变量包括连续的数值型变量和离散的虚拟变量与分类变量,故应建立多元Logistic回归模型。由于被解释变量共分3类,以第3类作为参照类别,需建立两个广义的Logit模型:

其中, 和

和 代表各解释变量的回归系数,

代表各解释变量的回归系数,  和

和 是截距项,

是截距项,  表示10个变量,即k=10。若变量为n类分类变量,需建立n-1个虚拟变量。本文用SPSS16.0统计软件进行多元Logistic回归分析。

表示10个变量,即k=10。若变量为n类分类变量,需建立n-1个虚拟变量。本文用SPSS16.0统计软件进行多元Logistic回归分析。

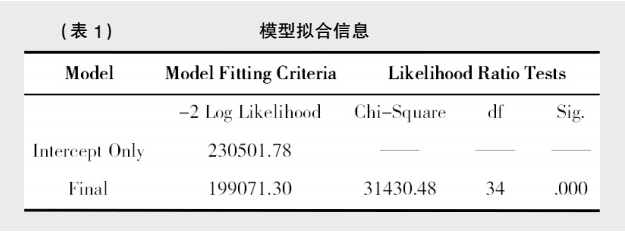

2. 模型估计。首先,检验回归方程的显著性。表1显示了零模型和最终模型回归方程的显著性结果。其中,零模型的-2倍的对数似然函数值为230501.78,而最终模型为199071.3,似然比的卡方值为31430.48,概率P值为0.000,即在5%的显著性水平下,解释变量全体与广义的Logit之间有显著的线性关系,模型选择正确。

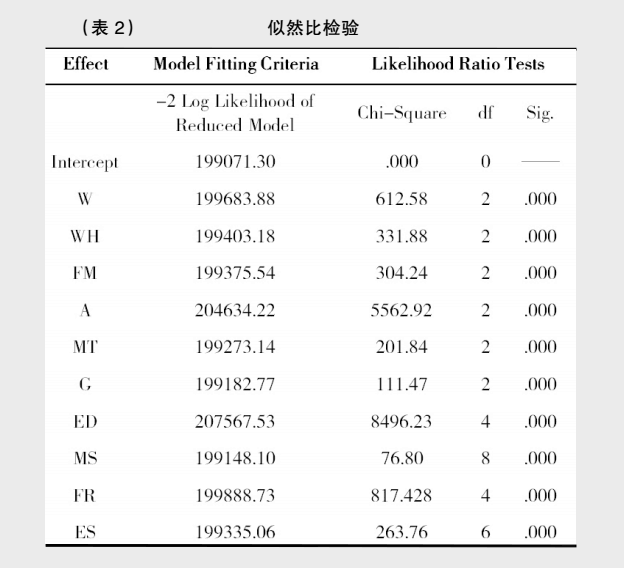

其次,进一步确定各解释变量的显著性。表2给出了模型引入或剔除各解释变量后似然比卡方值的变动。最终模型的-2倍的对数似然值为199071.30,剔除收入后的模型的-2倍的对数似然值为199683.88,与最终模型相比似然卡方值为612.58(=199683.88-199071.30),代表收入变量进入模型产生的效应,其他变量的情况同理,各变量的引入均使-2倍的对数似然值变小。由表2可知,个变量的卡方检验的概率P值均为0.000,即在5%的显著性水平下,各变量对广义Logit的线性贡献都是显著的,变量引入正确。

再次,在模型和变量引入均正确的基础上,考查模型的拟合优度。多元Logistic模型的3个拟合优度指标为Cox and Snell、Nagelkerke和McFadden。若Nagelkerke的值越接近1,模型的拟合效果越好,McFadden的值在0.3~0.5之间就算相当理想了。而本模型的Nagelkerke值为0.252,McFadden值为0.13,因此,本模型可以使用。

3. 模型的结果及分析

(1)人力资本影响农民工信息人际网络的构建。首先,教育程度对信息人际网络构建呈正向影响,且以业缘为主的人际网络对教育程度的敏感性更高。与不经常使用信息通讯技术拓展人际网络的农民工相比,在以高等学历为参照的前提下,各回归系数均小于1,表明受教育程度越高,构建信息人际网络的可能性越大。但不同的受教育程度对信息人际网络构建的影响存在明显差异,和学历水平为高等教育的农民工相比较,中等教育水平的农民工构建业缘为主信息网络的概率下降68%,构建血缘为主信息网络的概率下降36%;低等教育水平农民工构建业缘为主信息网络的概率下降91.1%,构建血缘为主信息网络的概率下降73.4%。即以业缘为主的人际网络对教育程度的敏感性更高。

其次,流动经历与信息人际网络构建能力呈正相关,且对建立业缘为主人际网络的影响更显著。这里的流动经历是用迁移时间替代的。农民工迁移时间每增加1年,与不使用信息技术的农民工群体相比,构建血缘为主信息人际网络的人群比重是其1.010倍,构建业缘为主信息人际网络的人群比重是其1.029倍。这说明,迁移时间的增加会使农民工构建人际关系网络的能力有所提高,且对建立业缘为主人际网络的影响更显著。

最后,培训经历对信息人际网络构建作用不明显。这里的培训经历用收入替代。偏回归系数均为1,Exp(B)值均为1。即收入每增加1元,农民工利用信息通讯网络构建人际网络情况概率比没有变化。这说明收入的变化不会对农民工利用信息通讯网络构建人际网络产生影响。

(2)社会资本影响农民工信息人际网络的构建。首先,家庭分化程度越高,信息人际网络构建概率越小,但对建立何种人际网络的影响不大。这里用家庭人数替代家庭分化程度。相对于不使用信息通讯技术构建人际网络的农民工,家庭分化程度越严重(家庭人数每增加1人),农民工构建血缘为主信息人际网络的概率减少10.8%,构建业缘为主信息人际网络的概率减少13.5%。笔者认为,一方面,家庭规模越大,血缘构建的社会网络规模越大,家庭成员在面对需求时会更倾向依赖血缘关系而非业缘关系,因此血缘为主信息网络增加的概率更大。另一方面,家庭越分化,家庭内部事务越多,而家庭事务的处理更多依赖于面对面交流或手机、电话等媒介而非网络。因此,家庭分化程度与信息人际网络构建之间呈负相关。

其次,就业身份与构建信息人际网络呈正相关,且随着就业身份的提升,农民工的人际网络会先无显著变化,再由血缘向业缘转变,最后两者构建概率同时提高。如果将家庭帮工界定为没有就业身份,那么农民工从家庭进入社会成为雇员时,其利用血缘或业缘构建信息人际网络的概率没有显著变化。而当就业身份为自营劳动者时,农民工信息人际网络开始由血缘为主向业缘为主转变,表现为血缘为主信息人际网络减少13.8%,业缘为主信息人际网络增加14.8%。当就业身份为雇主后,农民工血缘为主和业缘为主的信息人际网络的构建概率都有显著提升,表现为血缘为主信息人际网络概率增加22.5%,业缘为主信息人际网络概率增加67.2%。

最后,婚姻状况对信息人际网络构建影响显著,未婚者构建的概率最高。相比而言,未婚农民工依赖血缘和业缘人际网络的概率最高,一方面他们比较年轻,更倾向于利用现代信息技术,另一方面他们还没有脱离父母,会更加依赖家庭。而结婚后,农民工的家庭内部关系和社会关系都更复杂、规模更大,因此,其构建血缘和业缘两种信息人际网络的概率都较高。

(3)个体因素影响农民工信息人际网络的构建。首先,方言熟悉程度与血缘为主信息人际网络构建呈负相关,与业缘为主信息人际网络构建呈正相关。这里用流动范围来替代方言熟悉程度,流动范围越大,对流入地方言越不熟悉。当从市内跨县转为省内跨市时,农民工血缘为主信息人际网络的构建概率增加6.3%,业缘为主信息人际网络的构建概率减少16.4%。而当从市内跨县转为跨省流动时,其血缘为主信息人际网络的构建概率增加30.9%,业缘为主信息人际网络的构建概率减少32.9%。即农民工离家越远,越依赖家庭,而尤以省外迁移为甚。现在的农民工仍以血缘信息人际网络为主要社会支持。

其次,工作时间与信息人际网络构建之间呈负向关系。农民工工作时间每增加1天,其使用信息通讯技术构建血缘、业缘为主的人际网络的可能性逐渐降低。即农民工工作越繁忙,闲暇时间越少,其利用信息通讯技术构建人际网络的可能性越低。

再次,性别对信息人际网络构建影响显著,男性农民工更活跃。调查数据显示,男性农民工构建血缘为主信息人际网络的概率是女性的1.179倍,构建业缘为主信息人际网络的概率是女性农民工的1.08倍。男性农民工作为家庭的支撑,需要主动构建人脉,因此,男性农民工的信息人际网络构建能力要强于女性农民工。但构建业缘为主信息人际网络能力较弱是整个农民工群体的特征,因此,在这一部分男性和女性农民工的群体差距较小。

最后,年龄与信息人际网络构建呈负相关。年龄每增加1岁,农民工利用信息通讯技术构建人际网络的可能性逐渐降低。年龄较大的农民工使用信息通讯技术的能力相对于年轻农民工较弱。

五、结论

第一,人力资本因素对农民工信息人际网络构建有显著影响,主要体现在教育程度和流动经历这两种人力资本要素上。教育程度越高,流动经历越丰富,农民工越有可能构建信息人际网络。因此,一方面要加大对农村地区人力资本的投资,改善农村教育环境,普遍提高农民工教育程度;另一方面,还要完善农村信息技术硬件设施,清除农村就业信息障碍,为农民工流动择业提供信息平台和通道,拓展农村劳动力非农就业渠道。

第二,社会资本因素对农民工信息人际网络构建影响显著。家庭分化程度越高,农民工构建信息人际网络的概率越低。就业身份越高,农民工越可能构建信息人际网络。年轻未婚的农民工更倾向于构建信息人际网络。因此,丰富农民工社会生活,突破家庭成员以及亲属的社会交往圈,增加农民工社会资本,有助于其构建信息人际网络。

第三,农民工信息人际网络的构建与个体因素明显相关。熟悉当地方言有助于构建业缘为主的信息人际网络,工作时间短的农民工、男性和较年轻的农民工更倾向于构建信息人际网络。因此,应积极构建农民工与当地人的交流平台,规整农民工工作时间,组织对老一辈农民工信息技术使用的培训,这对提高农民工信息人际网络的构建能力十分必要。

注释:

①费孝通认为,“熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密感觉”。按频数分布进行排序发现,农民工最信任的首先是在城市的老乡,其次是工作中的同事,再次是在城市工作的亲戚,最后是房东、当地的管理人员、邻居。

②个体网络主要用来度量社会连带关系而不是网络结构。整体网络主要度量小群体内部的关系、人际互动和交换的模式、关系个体的观念和行为如何受到网络内其他成员的影响、个体如何通过网络结合成社会团体。

[参考文献]

[1]李培林.中国流动民工的社会网络[J].中国社会科学,2003,(4).

[2]丁 未,田 阡.新媒介技术的使用和流动人口社会关系研究—以深圳石厦村湖南攸县籍出租车司机为个案[A].“传播与中国复旦论坛”(2008):传播媒介与社会空间[C].上海:复旦大学信息与传播研究中心,2008.

[3]王艳华. “80后”农民工人力资本和就业收入的相关分析[J].山西青年管理干部学院学报,2007,(4).

[4]郑松泰.“信息主导”背景下农民工的生存状态和身份认同[J]. 社会学研究, 2010,(2).

[5]周 云,彭光芒.人际传播中的信息交换与利益实现[J].北京理工大学学报,2005,(4).

[6]李培林.流动民工的社会网络和社会地位[J].社会学研究,1996, (4).

[7]蔡 禾,叶保强,邝子文,卓惠兴. 城市居民与郊区农村居民寻求社会支援的社会关系意向比较[J].社会学研究,1997,(6).

[8]贺寨平.国外社会支持网研究综述[J].国外社会科学,2001,(1).

[9]文一篇.不同居住模式下农民工的信息接触与城市融入状况研究[D].长沙:中南大学,2011.

[10]周葆华,吕舒宁.上海市新生代农民工新媒体使用与评价的实证研究[J].新闻大学,2011,(2).

编辑:张 舸

Information Interpersonal Network and Influencing Factors of Migrant Workers in the Information Society

Liang Hui

Abstract: At the beginning of migrant workers entering the city, they are faced with the dilemma of human capital rupture, social resources and information channels dramatically reduced. In order to survive and develop, they must constantly seek social support, build social links and social networks. In the information society, interpersonal communication is becoming more and more "communication information dominant" and "information technology usage to the lower- and middle-class diffusion" trend. The extensive use of mobile phones, networks and other modern information and communication technologies by migrant workers has formed a unique mode of information dissemination and interpersonal interaction, affecting their group form, participation and trust structure. Human capital, social capital, individual and other factors affect the construction of information interpersonal network of migrant workers. Therefore, it is necessary to increase investment in human capital in rural areas, improve the rural education environment, improve the rural information technology hardware facilities, enrich the social life of migrant workers, and actively build the communication platform between migrant workers and local people. In this way, it can improve the construction ability of information interpersonal network of migrant workers and promote their construction of information interpersonal network.

Keywords: Information society; Migrant workers: Information social network; human capital; social capital

[作者简介]梁 辉(1979-),女,山东临清人,中南财经政法大学公共管理学院副教授,中南财经政法大学城市发展与管理研究中心负责人,主要从事人口迁移与农村发展研究。